目次

らっきょうの旬は春です

いわゆる「らっきょう(甘酢漬け)」って1年中売っているので、なかなか季節感を感じづらいですが、本来らっきょうの旬は春です。普通のらっきょうの旬が4〜6月、島らっきょうは3〜5月ぐらいでしょうか。普段あまり首都圏では見かけない島らっきょう、沖縄 特に伊江島が最大の産地ですが、この季節になると東京のスーパーの店頭に並ぶことも。

採れたての島らっきょうをつまみにビールって言うのも春の味覚ですね。島らっきょうの独特の風味と辛味はちょっとやみつきになる感じもあります。

らっきょうの原産地はヒマラヤ

あまりに身近な存在で、らっきょうについて何も考えたことがありませんでしたが、ウィキペディアによれば、らっきょうの原産地はなんと中国、チベットのヒマラヤ地方。そもそも標高の高い冷涼な土地が原産なのに、沖縄を始め温暖な地域でも育つ、その適応能力というか生命力は恐るべしです。にんにくもそうですが、あの妙に精がつきそうな刺激感はこんなことに由来するのでしょうか…

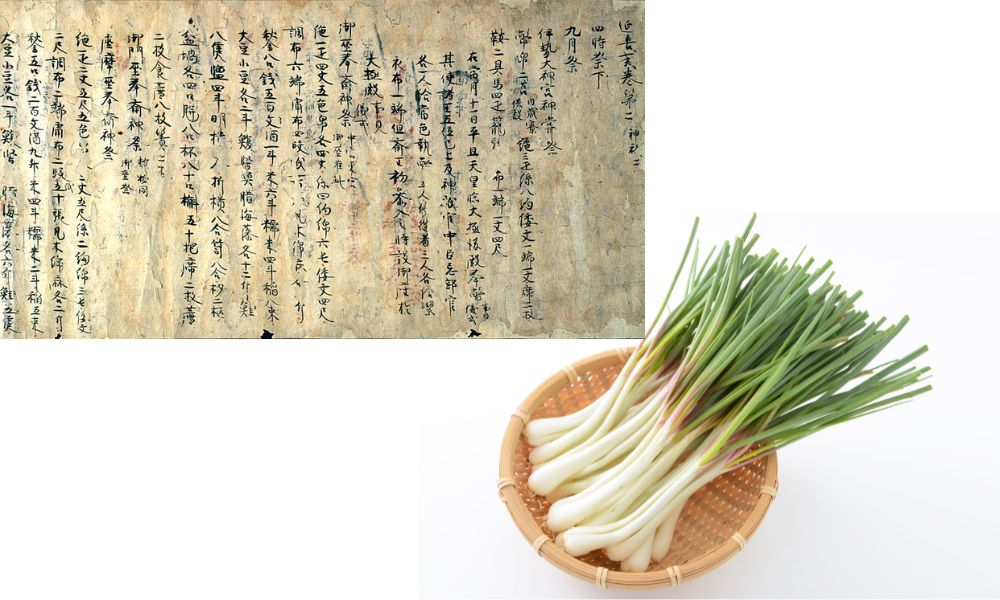

日本に伝来したのは平安時代

らっきょうが日本に伝来したのは平安時代、9世紀ごろだと考えられています。当時のらっきょうは漢字で「薤」(ニラ)と書かれており、「延喜式」には「薤白」(白いニラ)と記されています。

ちなみに現在の漢字表記は「辣韮」(辛いニラ)。生物学的にらっきょうは「ヒガンバナ科ネギ属」に分類されるのですが、当時からニラやネギの仲間という認識はあったのですね。また中国でも日本でも昔から薬用とされていましたが、らっきょうに含まれる辛味成分のアリシンは消化液の分泌を促し、ビタミンB1の吸収を助けるので、これもあながち間違いではないかと。

エシャレットはらっきょうです

そうじゃないかなあと薄々は感じていたのですが、おつまみの定番エシャレットはらっきょうを生食用に土寄せして軟白栽培したものです。逆に島らっきょうはエシャレットのパンチが強くなったものって言うイメージでしょうか…

島らっきょうの塩漬け

らっきょうにまつわる雑学もこのあたりにして本題へ。今回は旬の「島らっきょうの塩漬け」を作りたいと思います。保存食としての「らっきょうの甘酢漬け」も良いのですが、沖縄らしいつまみとしては、塩漬けの島らっきょうにかつお節をふりかけていただくのが気分かと。ちなみにこの後の塩漬けの作り方は本土のらっきょうでも島らっきょうでもほぼ変わらないので、島らっきょうが手に入らない場合は普通のらっきょうでお試しください。

60℃で30分加熱

島らっきょうの塩漬けの普通の作り方は、単純に島らっきょうを保存袋などに入れて塩もみするだけですが、今回は、ほぼ塩分濃度が飽和する、つまりこれ以上塩が溶けないという濃度の食塩水(塩分濃度=約20%)を使い、60℃で30分間加熱します。

60℃で30分加熱と言うと「ペクチン硬化」を連想する方もいらっしゃるかと。ペクチン硬化とは野菜の細胞壁を形作るペクチンにペクチンエステラーゼという酵素が働き、加熱すると逆に野菜が硬くなるという現象です。そしてこのペクチンエステラーゼが最も活発に働く温度帯が60℃〜70℃。

例えばレトルトカレーに入っているサイコロ型のじゃがいもがほとんど煮崩れしていないのも、この現象を利用した調理方法だからです。Reproレシピにもペクチン硬化を利用して煮崩れ(焼き崩れ?)しない「かぶのソテー」のレシピがありますので、ご興味がある方はこちらを。

話を島らっきょうに戻すと、島らっきょうを60℃で30分加熱すると、

(1)パリッと仕上がり食感が良い

(2)塩味が染み込むのが早くなる

という2つのメリットがあります。

ただ、らっきょうにはペクチン質が多く含まれていることは分かっているのですが、管見にして私は、らっきょうのペクチン硬化がどのくらい起きるのか?について書かれた論文を拝見したことがありません。

なので、この調理方法がペクチン硬化を利用したものか否か、実は分かっていません。ただ経験的に美味しいってことだけです。すみません。

島らっきょうの塩漬けの材料・分量

ということで今回は小難しい話はさておき、さっそく「島らっきょうの塩漬け」を作ってみましょう。まず材料・分量です。

- 島らっきょう(なければ らっきょう) 450〜500g

- 水 500ml

- 粗塩 25g

至ってシンプルな材料です。ちなみに粗塩は「クリスマス島の塩(粗塩)」を使いました。

道具は直径16cmぐらいの鍋と、それから冷蔵庫で漬け込むための容量1リットル弱の密閉びんをお忘れなく。

島らっきょうの掃除

このレシピ、至ってシンプルですが、一番手間がかかるのが島らっきょうの掃除です。

最初はこんな感じで1束に4〜5個ぐらいの株が付いています。まずはこれを水洗いして土を落としながら株分けしていきます。

そうするとこんな具合に。ここから水洗いしつつ薄皮を剥いていきます。

まずは、汚れが付いている薄皮を1枚剥いていきます。普通のらっきょうだと何も気にせずガシガシ薄皮を剥いて、さらに株分けしていくんですが、島らっきょうの場合は元々が細いのであまりそれをすると、最後がかなりみすぼらしい形になってしまいます。なのでできるだけ株分けはしたくないんですが…

とは言え、薄皮の下に細かい砂が入っている場合は、薄皮を剥いて株分けして汚れを水洗いするしかありません。

それでもこのぐらいになったら割り切りましょう。これ以上やると「玉ねぎ剥いてる動物園のお猿さん」状態になってしまいます。島らっきょうの掃除で一番大切なポイントは「割り切り」です。神経質過ぎる仕事は「島」に似合いません!

茎の先の方をカットしていきます。どの長さでカットするかのポイントは、

(1)食べられるところまで

(2)汚れが取れているところまで

(3)茎が赤っぽい色になるかならないかのところまで

の3点から各自判断です。ちなみに茎をまったくカットしなくても良いのですが(むしろそちらの方が見た目の雰囲気がでます)、3日ほど漬け込むので衛生上の観点からこのレシピではカットしています。

さらに「ひげ根」の手前でカットします。この時点で最後の水洗いをして掃除は完了です。

島らっきょうを加熱する

鍋に塩と水を入れて混ぜ合わせたら、島らっきょうを投入します。Reproであればこれで外部センサーをセットし、スタートボタンをタップすれば自動的に60℃で30分間の加熱を開始します。

ガスコンロをお使いの場合は、ちょっと大変ですが温度計で水温を測りながら火加減を調整しつつ60℃前後を維持してください。

Reproをお使いの方は、温度を安定させるために鍋にふたをずらしてかけましょう。

ここまでで、Reproの出番は終了です。Reproユーザーの方は、このレシピをアプリで検索して送信してください。

島らっきょうを漬け込む

煮沸消毒した密閉びんに煮汁ごと移し、粗熱が取れたら冷蔵庫へ。ちょうど良いあんばいの塩加減になるのは3日後ぐらいです。1週間近くなると塩が入りすぎて、ちょっと塩っぱくなるのでご注意を。

かつお節をトッピングして完成

3日経ったら取り出し、かつお節をトッピングして完成です。

オリオンビールが横にあれば、もう「プチ沖縄旅行気分」です!(ちなみに背景は生成AIで作った筆者の願望と妄想の産物ですが…)