目次

プロの和食屋さんだってすべてを味覚だけで決めているわけではありません

和食の職人さんと言うと、みんな「舌当たり」、つまりは自分の味覚だけで味付けを決めているイメージがありますが、必ずしもそんなことはないようです。

最後は親方が味見して決めるにしても、その手前で、ある程度の範囲内には収まっていないと作る人によって味が全然変わってしまうし、それを修正していたら仕事が間に合いません。なので和食屋さんの厨房では、「これ、8・1(はちいち)でやっといて!」みたいな会話がちょくちょく交わされたりしています。

和食の「割り」とは?

この本は、東京の名店「分とく山」の元総料理長にして、NHK「きょうの料理」の講師として長い間 人気No.1を誇ってきた野崎洋光さんの名著です。

何が素晴らしいかって、たぶん初めて和食の「割り」というものが明文化された歴史的意味を持っている本だから。すでに絶版になっているのかAmazonでも中古本しか購入できませんが…

「これ、8・1でやっといて!」は、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 8:1:1

の割合で混ぜておいて、の意味です。お店では分量が多いので、基本おたまで測りますから、おたまで8杯:1杯:1杯の割合ということ。つまりは「重量比」ではなく「容積比」のことを意味しています。

さらに和食では味が決まりやすい調味料の組み合わせの多くは、出汁と薄口しょうゆとみりん 、しかもしょうゆとみりんが同量というのが基本形だと分かります。

そして比率を、8:1:1にするのか、5:1:1にするのか、15:1:1にするのかが、つまりは出汁の量を変えるのがバリエーションのベースとなります。

「割り」は音楽の和音に似ている?

割りを考える時、私がよく連想するのは音楽の和音(コード)です。

C(ド・ミ・ソ)とF(ド・ファ・ラ)とG(シ・レ・ソ)の和音の響きが違うように、

5:1:1はかなり濃く強い味付け

8:1:1はそばつゆなどめんつゆの味付けに近い感じ

15:1:1ぐらい薄くなると、優しい煮物の味付け

というように割りによって、「味付けの響き?」も変わっていきます。

登場する調味料が代用されるのも和音っぽい

先ほど基本は、出汁としょうゆとみりんと言いましたが、料理によっては、砂糖や酒や塩が登場します。

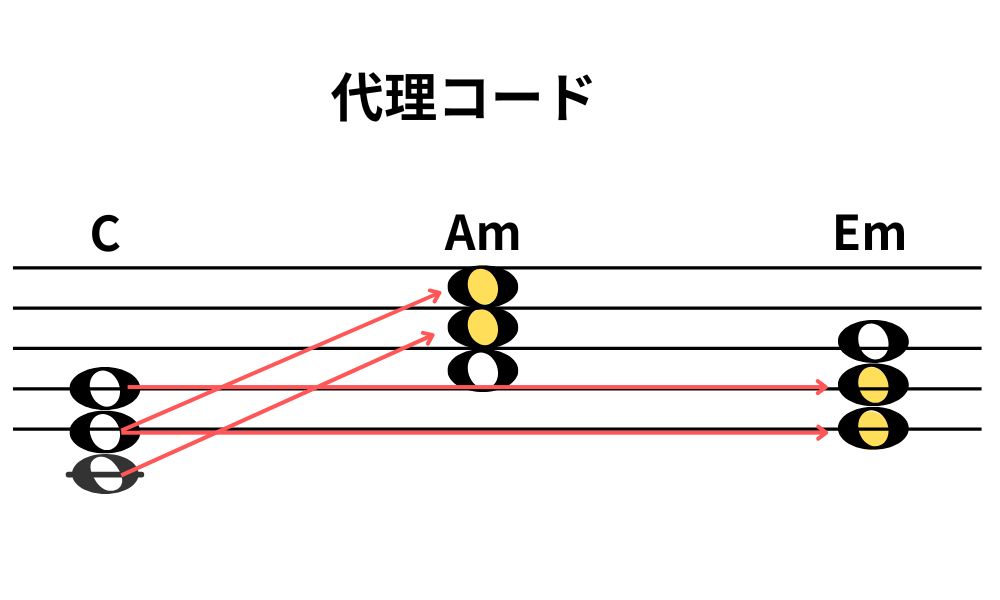

和音にも「代理コード」というものがあります。

ドミソとドファラとシレソだけだと、曲が単調になってしまうので、和声の進行の中で代わりの役割を果たすコードを使ったりするのが代理コード。

例えばC(ド・ミ・ソ)の代理コードはEm(ミ・ソ・シ)とAm(ラ・ド・ミ)です。代理コードのEmとAmに共通するのは、3つの音のうちのどれか2つが元の和音Cの構成音(つまりド・ミ・ソ)と同じということ。大部分の音が同じなら、人間の聴覚には「ちょっと違う似た響き」に聞こえるようです。

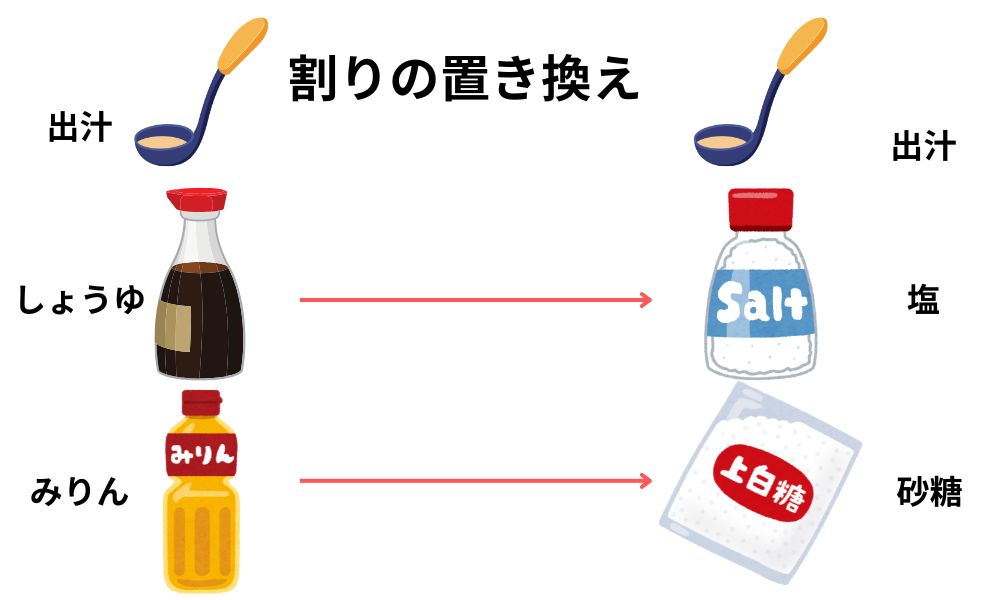

人間の味覚も聴覚と同様で、しょうゆやみりんはそれぞれ独自の風味がありますが、基本的な味覚に還元してしまうと、しょうゆはしょっぱくて、みりんは甘い。だからその複雑な風味やうまみ、さらには機能といった要素をいったん無視すれば、しょうゆは塩で代用できるし、みりんは砂糖で代用できるということになります。

この「代理コード方式?」は色々な使い道があるのですが、例えば、

うどんつゆの割りは、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 20:1:1

が基本だそうですが、その割りで作ると、普通のみりんは結構色が濃いので、写真左のように真っ黒なうどんになってしまいます。それをみりんを減らし、砂糖で代用すると写真右のような、いわゆる「関西風」の淡い色のつゆに。こんなことも「割りの置き換え」の使い道の一つです。

また、代替するのではなく、出汁としょうゆとみりんの組み合わせに、例えば砂糖とか酒をさらに足すこともあります。

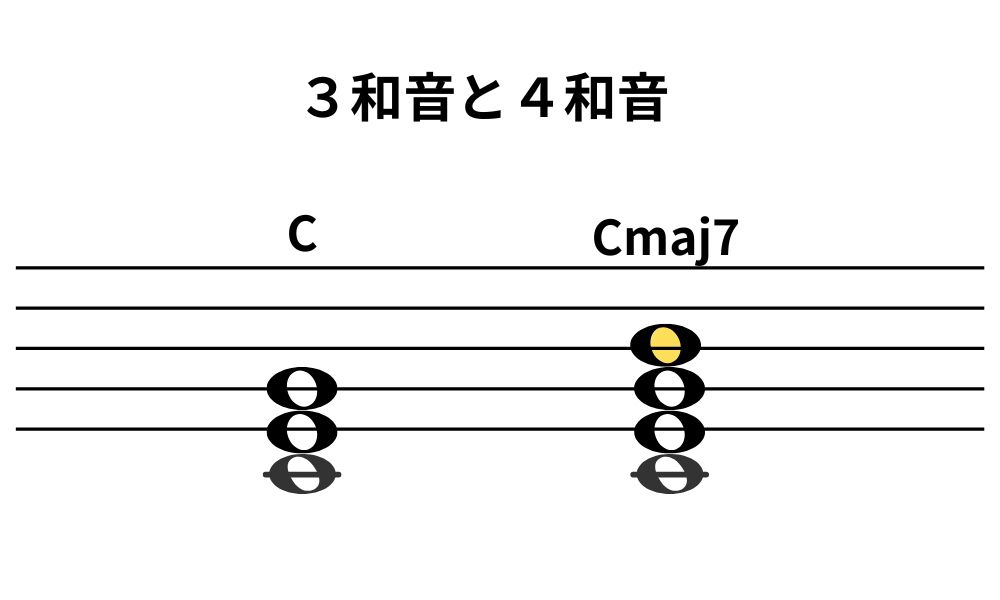

これも和音に似ていて、例えばC(ド・ミ・ソ)という3和音にシを加えた4和音Cmaj7(ド・ミ・ソ・シ)があり、3和音より複雑でおしゃれな響きがします。(ユーミンさんとか山下達郎さんの曲とか、最近流行りのシティポップな曲などのちょっと都会的な響きのするアレです)

例えば、さといもとかさつまいもとかかぼちゃなどの煮物を作る時には、さっきの◯:1:1にさらに砂糖を加えたりします。

Reproレシピにある「かぼちゃの含め煮」は、

出汁:薄口しょうゆ:みりん:砂糖(グラニュー糖) = 20:1:1:0.5

になっています。

どうも日本人は、甘い食材は、より甘くすると味が決まりやすい、という感性を持っているようです。

と、このあたりで、どんな割りがどんな料理に使われるのか代表的なものを見ていきましょう。

8:1:1は和食屋のそばつゆ

最初に紹介した野崎さんの「美味しい方程式」では、8:1:1をスタートラインにしています。野崎さんによれば、8:1:1は和食店で作るそばつゆの割りだそうです。(実際の蕎麦屋では「返し」を作って出汁で割るのでちょっと違いますが)

和食店では「八方地」を作って(もちろんお店によって他の調味料も入れて工程も複雑にし、特色を出していますが)、色々な料理に使い回すことが多いですから、ここが基本というのも当然かと。

野崎さんの本では、そばつゆ、そうめんつゆなどのめんつゆや、天つゆなど「つける系」、「かける系」によく使われ、煮物に使う時には「サッと煮る系」のものを作ります。元がそれなりに濃いので、時間をかけてコトコト煮る系の煮物に使うと、煮詰まってかなり濃い味になってしまいます。

6:1:1はReproレシピのそうめんつゆ

と言いつつReproレシピでは野崎さんの教えに従わず、そうめんつゆは追いがつおして、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 6:1:1

の割りになっています。

別に濃い味が好きなわけではないのですが、そうめんつゆってすぐにそうめんの水分で薄まってしまいませんか?なのでちょっと濃い目に作っています。ぜひ皆さんにも8:1:1と6:1:1のどっちがお好みかチェックいただければ。

5:1:1はReproレシピの天つゆ

さらに巨匠の言いつけにそむいているのが、Reproレシピの天つゆです。これも追いがつおして、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 5:1:1

の割りになっています。これも皆さんのご評価をいただきたく。

1:1:1(同割り)は「つけ地」の万能選手

この割りは特殊です。今までは、出汁:しょうゆ:みりん、でしたが、これは、

酒:しょうゆ:みりん = 1:1:1

と出汁を使っておらず、よく「同割り(どうわり)」と呼ばれています。

この割りの味は、大抵の方がご存知のはず。お祭りの屋台で食べるイカ焼きやトウモロコシ焼きに塗っている甘じょっぱいあの懐かしいタレの味です。

和食ではありませんが、「豚生姜焼き」の味付けもこの割りのことが多いです。

そして和食でよく使われるのが魚や鶏肉のつけ地。例えば「◯◯の幽庵焼き」はこの割りにゆずの香りを立たせたもの、「◯◯の利休焼き」はごまを立たせたものです。

あっという間に素敵な一品に仕上げることができる1:1:1の割りは「つけ地」の万能選手です。

15:1:1は、はんなりした煮物に

今度は、逆に味が薄い方の割りをご紹介します。

割りが15:1:1前後を超えてくると、京都的に言えば「はんなりしたお味」な、優しい味付けの煮物に使われます。ちなみにこのReproレシピ「さといものそぼろあんかけ」は、

出汁:薄口しょうゆ:みりん:砂糖 = 15:1:0.5:0.5

の割りになっており、音楽の例え話で言えば「代理コード方式」と「4和音方式」を重ね合わせた味付けになっています。この塩分(糖分)濃度だと、コトコト長く煮ても味が煮詰まる心配はあまりありません。

20:1:1はうどんつゆ

20:1:1は、うどんつゆの基本的な割りです。しかし先ほどもお話したとおり「代理コード方式」でみりんの量を減らし、甘みを砂糖で補ってあげないと「真っ黒なつゆ」が出来上がってしまいます。

また「かぼちゃの含め煮」がやはりこの割りなので、15〜20:1:1ぐらいの割りが「はんなりしたお味の煮物」を炊く領域でしょうか…

25:1:1はおでん

おでんにも色々な種類がありますが、透明ですっきりしたつゆの、よくあるおでんの割りは、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 25:1:1

ぐらいです。このぐらい薄くて、おでん種から出汁が出ていると、美味しくてつゆも飲み干せてしまうんですよね。なんなら最後に雑炊にしてしまったりして、夜中に喉が乾いたりすることも。

ちなみに、これだけ塩分濃度が薄いつゆでも、200ml飲むと1.3〜1.5gぐらいの塩を摂取している計算になるので塩分制限している方はご注意を。

30:1:0.5は関東風雑煮の定石

Reproレシピ「関東風のお雑煮」の割りは、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 30:1:0.5

です。これが和食の世界での「雑煮椀」のたぶん標準的な「割り」かと。みりんの割合が減っていますが、これは「代理コード方式」ではなく、このぐらいの薄さ、つまり「出汁を味わう汁物」というモードになってくると、みりんの風味や甘さが次第に余計に感じてしまうのが人間の味覚の不思議さなのでしょうか…

(このあたりが「和食は引き算」と言われる理由の一つなのかもしれません)

さらに濃度が薄くなる「お椀(=吸い地)」になると、まずみりんは入らず、しょうゆと塩だけか、それに微量の酒を加えるようになります。

お椀(吸い地)の塩分濃度は0.7%前後 「割り」の深い森

ここまでお読み頂くと、「あの料理はだいたいこのぐらいの割合なのね」と、ざっくりした目星が立つようになったのでは?

しかし…

「和食の割りを知っていると、簡単に味が決まるよ」と言っておきながら今更なんですが、さらに割りについて細かく考えていくと、深い森があることに気付きます。

例えば8:1:1のようにそれなりに調味料の味が濃い料理は良いのですが、お椀(=吸い地)のように、極限まで素材(=出汁)の味を生かそうとすると、重要なのは決まった「割り」ではなく、仕上がりの塩分濃度になってきます。

素材の味を最大限生かすには「代理コード方式」で、しょうゆをどれくらい塩に置き換えるかを調整し、最終的な塩分濃度(吸い地の場合は0.7%前後と言われていますが)に仕上げていくのかに神経が注がれます。

さらに重要なことは、割りはあくまでも「料理のスタート時点での調味料の割合」であって、「仕上がりの割合ではない」ということ。加熱調理すれば、多かれ少なかれ必ず水分は蒸発します。

作る人みんなが、いつも同じ火加減、同じ加熱時間で作れるなら仕上がりはほぼ同じになりますが、たぶんそんなことはReproでも使わない限りあり得ないでしょう。しかしいずれにせよ仕上がりがスタート時点での味付けよりは濃くなっていることは間違いありません。つまり割りは、初めからある程度濃くなることを織り込んで考えられているわけですが、「ある程度濃く」ってどのくらい濃くなるのでしょう…

他にも考えていくと疑問が次から次へと…

そんなわけで次回は、そのあたりをもうちょっと深堀りしてみたいと思います。