前回のコラム記事「味付けが決まる!和食の『割り』とは(基本編)」で、最後にあげた「お椀(=吸い地)」を細かく分析してみましょう。なぜならこれがいわゆる「割り」、つまりは容量比でレシピを規定できる現実的な限界?なので。

ちなみにまだお読みでない方は、まず前回のコラムをお読みください。

目次

吸い地の「割り」は 200:1:1:0.5

前回紹介した野崎さんの「美味しい方程式」の中で吸い地について、

「1000ccの出汁に塩小さじ1、薄口しょうゆ小さじ1/2、酒小さじ1」

と書いてあります。これをそのまま「割り」とすると、

出汁:塩:酒:しょうゆ = 200:1:1:0.5

というかなり「ミクロな世界?」に突入します。本の中では、この割りで塩分濃度は0.5〜0.6%になり、温めて仕上がりは0.7%にするとあります。さすがにこれだけ比率が大きいと「容量比」で測るのは誤差が大きくなるため、塩分濃度=重量比で表現しているのでしょう。

できるだけ正確に再現するためには、まず合わせる材料の塩分含有量(重量)を細かく吟味する必要があります。

出汁にも塩分は含まれています

福岡県飯塚市にある医療法人博愛会 頴田病院の透析センター栄養部だよりによれば、100gの食材に含まれる調味料・だしの塩分量は以下のとおりです。

かつおだし 0.1g

昆布だし 0.2g

つまり、昆布とかつおの合わせ出汁を作ると、その塩分量は0.3%になるはずです。野崎さんの本のように1000cc=1.0Lの出汁を使えば、出汁の時点ですでに3gの塩が含まれているということに。実際に検証してみましょう。

計測した出汁は、いつも作っている「昆布とかつおの合わせ出汁」。

元の材料は、

水 1.5L

真昆布 30g

本枯節 30g

京都の料亭で出されるようなうまみの濃い贅沢な出汁です。しかし普段遣いするためには、これを倍量ぐらいに水で薄めて使っています。

塩分計で4回計測しましたが、平均値=1.4%でした。

元の贅沢な、まさにお店の吸い地に使うような出汁のままだとすれば、

1.4% ✕ 2倍 = 0.28%(つまり出汁100gなら0.28g)

頴田病院の0.3gとほとんど同じ分量ですね。

出汁の次はしょうゆについて調べてみます。

家庭用薄口しょうゆは濃口しょうゆより塩分が少ない

家で使っているのは写真のとおり、キッコーマンさんのしぼりたて生しょうゆです。好みの味のしょうゆは色々ありますが、家庭で使うと使用量が少ないので、「こっちのしょうゆの方が美味しい」とか好みを言っているヒマもなく酸化が始まってしまいます。

この開栓後90日間は酸化防止できる二重構造ボトルは、キッコーマンさんが誇るべき、家庭の食卓における今世紀最大の発明のひとつだと思っています。

さて、世の中では薄口しょうゆは色が薄いけれど、濃口しょうゆより塩分量が多い、というのが定説になっていますが、なんとこのキッコーマンしぼりたて生しょうゆの15ml=大さじ1杯あたりの食塩相当量は、

濃口しょうゆ 2.4g

薄口しょうゆ 2.3g

と、薄口しょうゆの方が、濃口しょうゆより食塩相当量が少ないのです。

こちらはトラディショナルなキッコーマンの本醸造しょうゆ。火入れのあるなしなど工程の違いはありますが、お店で使うならこちらになるでしょう。この本醸造しょうゆの15ml=大さじ1杯あたりの食塩相当量は、

濃口しょうゆ 2.5g

薄口しょうゆ 2.8g

と、薄口しょうゆの方が濃口しょうゆより0.3gも多く、しぼりたて生しょうゆの薄口しょうゆと比べると0.5gも多いことが分かります。

そして薄口しょうゆと言えばヒガシマル。薄口しょうゆ最大シェアを誇り、和食の料理人たちは薄口しょうゆのこと総称して「ヒガシマル」とすら呼ぶ、薄口しょうゆ界の不動の王者です。

そのヒガシマルの薄口しょうゆも、15ml=大さじ1杯あたりの食塩相当量は、

薄口しょうゆ 2.8g

でした。野崎さんもきっとヒガシマルを使っていると思う?ので、最初の吸い地のレシピでのしょうゆの量は、

小さじ1/2=2.8g ÷ 6=約0.47g

ということになります。

酒税法に注意!安い料理酒は塩分が多い

うちで使っている料理酒は福島県 大木代吉本店さんの「こんにちは 料理酒」です。それなりに良いお値段がしますが美味しい高級な料理酒です。

野崎さんが使っている酒の種類は分かりませんが、まずはこの料理酒の塩分濃度を測ってみます。

これも4回測定しましたが、塩分濃度は0.08%でした。

実は普通に売っている料理酒の塩分濃度は2〜3%だと言われています。それは塩分が一定以上だと酒として扱われなくなり、酒税がかからないからです。

なので高級和食店の名親方のレシピなどで「酒」と書いてあったら、それなりのお値段がする料理酒を使うか、安くても本当のお酒を使う方が無難です。へたをすると思ったよりしょっぱい味付けの料理が出来てしまうかも…

いずれにせよ野崎さんのレシピでは小さじ1杯(=5ml)。酒の場合、小さじ1杯=5gですから、5g✕0.08%=塩分含有量は0.004g。名店「分とく山」ですから、本当のお酒か高級な料理酒を使っているでしょう。なので酒に含まれる塩分含有量は「ほぼゼロ」と考えてよいと思います。

最終的な塩分量

野崎さんのレシピでは、塩の量について小さじ1としています。塩の場合、

食塩・精製塩などさらさらした塩 小さじ1=6g

並塩・粗塩などしっとりした塩 小さじ1=5g

です。これもどちらを使っているか分からないので、いったんさらさらの塩を使っていると仮定すると、

出汁 2.8g

塩 6g

薄口しょうゆ 0.47g

で、塩の量(重量)= 約9.5gとなります。一方で全体の量は、

出汁 1000g

塩 6g

薄口しょうゆ 6g

酒 5g

で、合計1017gになります。なので重量比でみると…

9.5g ÷1017g ✕ 100=0.91%

あれれ?本にあるように塩分濃度0.5〜0.6%に全然ならないぞ…(苦笑)

計算間違いの原因を推理する

このコラムの目的は、他人様のレシピにケチをつけることではないので、どうしてこんな計算結果になったのか原因を推理してみましょう。

まず前提として、この手のレシピは実際の現場で行っている作業を、一般の人にも分かるように分量を割り戻して作られているものがほとんどです。そのことを理解した上で考えると、以下のような推理に。

実際の現場では、塩をそのまま投入せず、「水塩(みずしお)」=飽和食塩水(もうこれ以上は塩が水に溶けないという高濃度の食塩水)を作って投入するのが通例です。

ChatGPTによれば水塩の塩分濃度は20℃で約21%(=溶液100mlに約25gの食塩が溶けた状態)です。これを小さじ1杯=5ml入れると、食塩の量は約1.26gになります。

この推理を前提に塩分量を計算し直すと、

出汁の塩分含有量 2.80g

水塩の塩分含有量 1.26g

薄口しょうゆ 0.47g

で、塩の量=4.53gになります。これを総量で割ると

4.53g ÷ 1017g ✕ 100 ≒ 0.45%

ちょっと足りないですねえ。ちなみに水塩を小さじ2杯(塩分量=2.52g)に増やすと、塩分の総量は5.79gに増え、

塩分濃度 ≒ 0.57%

になります。0.5〜0.6%が正しいのであれば、このあたりが正解にも思えます。

仕上がりを0.7%ぴったりにするには…

野崎さんの本では、このあと「火を入れて0.7%の吸い物の汁を作るわけです」とあります。実際の現場では、お客さんの食事の進み具合を見つつ、かつお節を削り、出来立ての出汁を引き、温めながら、水塩・薄口しょうゆ・酒を混ぜ、味を整えます。そしてお客さんの状況をさらに見つつ時間調整しながら、お椀によそい、別に下ごしらえした具材を盛り付け、ふたをして提供、という手順でしょう。

さて塩分濃度=0.57%の吸い地を0.7%のお椀に仕上げるためには、計算上196mlの水分が蒸発、つまり煮詰まる必要があります。グツグツに沸騰させると出汁の香りが飛んでしまい、味が台無しになってしまいます。かと言ってぬるくなってしまうのはNGなので、Repro的に言えば、せいぜい90℃前後で保温しつつ1.0L強の吸い地を200ml弱 煮詰めるということになります。

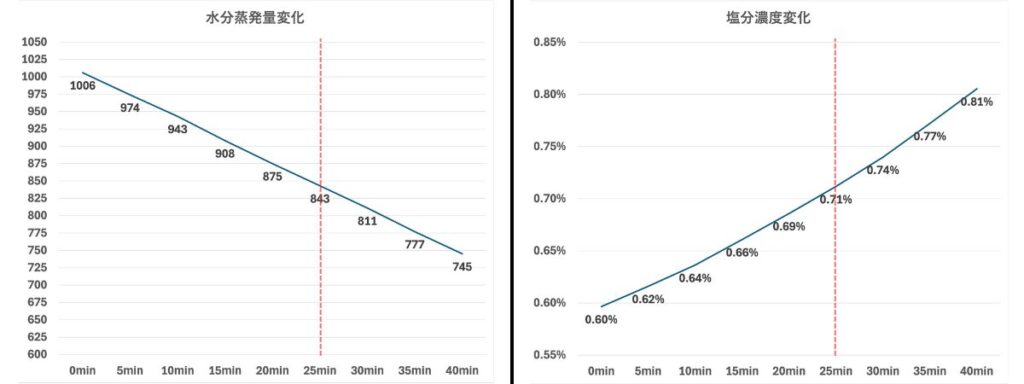

90℃で200ml煮詰めるにはきっかり25分間

実際の現場では、6寸(18cm)ぐらいの直径のアルミのやっとこ鍋で温めているのかと想像します。厨房なのでコンロの上には換気扇があり、たぶん昔からの風習?でふたはしていないのではないかと…

アルミのやっとこ鍋はIHに反応しないので、直径18cmのステンレス鍋にしましたが、それ以外はできるだけ現場の環境に似せるために、換気扇直下でふたをしないで90℃にキープして加熱実験をしてみました。換気扇は写真左のような、最近の家庭のキッチンにありがちなタイプ。Reproまでの距離は約75cmです。

湿度=33% 温度=25.9℃ 鍋の中には、1.0Lの水と6gの塩が入っています。

90℃で保温していくと、5分間で約32mlづつ蒸発し、25分後に0.71%になります。つまり、ほぼ正確に0.7%の塩分濃度で提供するためには、現場でお客さんのお食事の進行具合を見て時間調整しつつ、盛り付けも完成させるという作業を、吸い地完成からきっかり25分後に完了させる必要があるということ。

それより短くても長くても狙っている塩分濃度にはなりません。

「25分間」という時間を長いと感じるか、短いと感じるかは難しいところですが、理想の塩分濃度を実現するためには針の穴を通すような加熱時間コントロールが必要ということは間違いありません。

そう考えていくと、普段お店で何気なくいただいている「お椀」も厨房全体のスタッフの相当な熟練度の賜物ということなんですよね。

季節によって、塩としょうゆの割りは変わる

さらにお店によっては、夏だし、冬だし、のように季節によって割りを変えているところも。1年中通して、塩分濃度=0.7%は変えなくても、暑い夏は、しょうゆを減らし、その分塩を増やして、キリっとして爽やかな味わいに、逆に秋から冬はしょうゆの量を増やし、こっくりとした温まる味わいにするとか…

いずれにしても、そもそも加える調味料の量がミクロな世界に突入しているので、ものすごく微小な調整が求められることになります。だからこそ現場では分量を測らないで「舌あたり」してしまう、という状況が今も続いているのかもしれません。

「割り」は常に仕上がりの濃度を考えるべき

前回のコラム記事でお話した通り、「割り」は基本的に料理のスタート時点での割合です。今回は最も蒸発量による塩分濃度の変化がシビアな「お椀(吸い物)」を例にお話ししましたが、そこまでシビアでないにしても、他の煮物やつゆ物も基本的な構造は同じです。なので次回は、前回にご紹介した色々な「割り」の料理が、実際には仕上がりの段階で、どんな濃度で仕上がっているのかを見ていきたいと思います。

つまり「8:1:1」とか割りで分類していたものを「塩分濃度=◯◯%」で仕上がりを見ていくとどうなるのか?検証するわけです。(それはつまり、容量比を重量比に置き換えてみる、という意味でもあるのですが)

昨今、健康でも「減塩」を気にされる方は多くいますし、ましてや塩分制限されているような方には塩分濃度はとても大事なこと。そして同時に「割り」の機能(意味?)についてももう少し深堀りして考えてみたいと思います。