目次

これまでを振り返って

前回「200:1:1:0.5究極の割り 吸い物(お椀)」と前々回「味付けが決まる!和食の割りとは(基本編)」で、分かったことは、和食の「割り」は簡単に味が決まる便利な方法であるとともに、以下の課題も浮き彫りになりました。

(1)「割り」はあくまでもスタート時点での味付けで、仕上がりの味付けそのものではない

(2)「割り」の比率が大きくなると誤差が無視できなくなり容量比には限界がある

今回は特に(1)の課題点を中心に、「割り」で味付けした料理の仕上がりはどうなるのかを検証してみます。

「割り」を機能面から考える

ここで改めて「割り」の機能をおさらいしてみると、

(1)味付けを決める

これは当然ですね。そもそも味付けを決めるための「割り」ですから。ただこれを踏まえた上で、単に味を決めるだけではない機能的な要素が、

(2)具材に火が通る時間を調節する

という側面です。

これは単なる「里芋の煮っころがし」。作る時の「割り」は、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 20:1:1

ぐらいで、砂糖を0.5足したりしています。前々回「20:1:1はかなり優しい味の煮物」だと説明しましたが、煮上げて水分がほぼ蒸発してしまえば出汁の20という数字はほとんど意味をなしません。単に出汁のうまみが里芋に染み込んでいるだけです。

仕上がりの味付けは、薄口しょうゆ:みりん = 1:1の同割みたいなものです。ですから、「20:1:1」の割りは味付けと言うより、

「スタート時点で煮汁が里芋にかぶり、仕上がり時点では、火は通ってホクホクになっているけれど煮崩れもしない状態で、ちょうど水分がほぼ蒸発する煮汁の量」

という機能的な意味合いがほとんどです。「煮上げる系」は極端な例ですが、加熱調理する煮物(汁物)は、多かれ少なかれ調理の過程で水分が蒸発します。特にみりんや酒が入っていれば、ひと煮立ちさせてアルコール分を飛ばすことが、ほぼ必要不可欠です。火が通りやすい具材や通りにくい具材によって水分蒸発量(=加熱時間)は異なりますから、スタート時点での「割り」はそれを考慮して考えられているはず?です。

「割り」の塩分濃度(重量比)

ということで、Reproレシピにある煮物・汁物系レシピについて、レシピで規定された温度・時間だけ加熱調理すると、実際の味の濃さはどうなるのかをこれから検証していくわけですが、今回はシンプルにするため糖度は割愛して、塩分濃度(重量比)だけを基準に考察します。まずはそもそもの「割り」のスタート時点での塩分濃度をリストアップします。

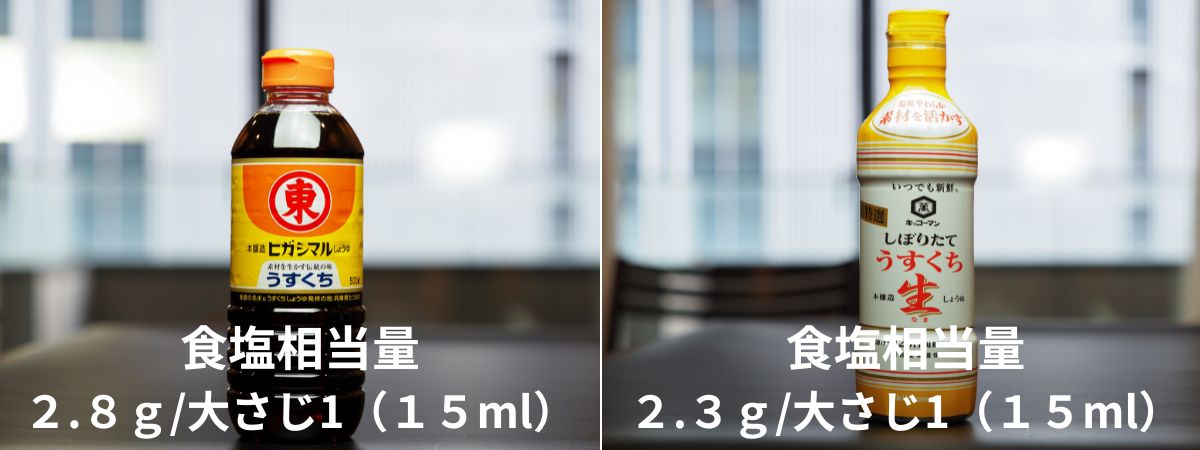

まずヒガシマル薄口しょうゆを使った場合とキッコーマンしぼりたて生しょうゆ薄口を使った場合の塩分濃度(重量比)を比較してみます。

ヒガシマルの場合、大さじ1(15ml)中に含まれる食塩相当量は2.8gなのに対して、キッコーマンしぼりたて生しょうゆの場合、食塩相当量は2.3gでした。また大さじ1のしょうゆの重さは両方とも18gとします。(ちなみにヒガシマルにもキッコーマンしぼりたて生しょうゆに対応するような容器の「ヒガシマル醤油 超特選吟旬芳醇」という製品があり、この薄口しょうゆの大さじ1当たりの食塩相当量は2.5gです。)

出汁はReproレシピにある「基本の合わせだし」です。このレシピでは水1.5Lに対し真昆布30g・かつお節30gを加えており、前回の検証で、このだしには大さじ1(15ml)中に0.042gの塩分が含まれていました。また大さじ1の出汁の重さは水と同じ15gとします。

みりんは本みりんを使っているので、塩分量はほぼゼロとして換算します。おおさじ1のみりんの重さは18gとします。

| 出汁:しょうゆ:みりん | 塩分濃度(ヒガシマル) | 塩分濃度(キッコーマン) |

| 5:1:1 | 2.71% | 2.26% |

| 6:1:1 | 2.42% | 2.03% |

| 7:1:1 | 2.19% | 1.84% |

| 8:1:1 | 2.01% | 1.69% |

| 10:1:1 | 1.73% | 1.46% |

| 12:1:1 | 1.53% | 1.30% |

| 15:1:1 | 1.31% | 1.12% |

| 18:1:1 | 1.16% | 1.00% |

| 20:1:1 | 1.08% | 0.93% |

| 25:1:1 | 0.94% | 0.82% |

| 30:1:1 | 0.84% | 0.73% |

よくありがちな(よく使いそうな)割りだけをリスト化してみました。インターネット上では、出汁の塩分を加味していないリストが多いようですが、出汁の塩分も考慮すると、こんなリストになります。意外に塩分量は多いというか、調味料の比率が少なくなっても、その代わりに出汁に含まれる塩分量が増えるので、思ったほどには塩分量のパーセンテージは減らないようです。

主菜の適正な塩分濃度は1%〜1.5%?

「読む、えいよう」というサイトによれば、

「主菜であれば、ある程度塩味を感じないとごはんがすすまないので、生理食塩水より少し多めの1〜1.5%程度が適量。

箸休めとなる副菜であれば〜0.8%程度、液体そのものを飲む汁物であれば、生理食塩水に近い0.8〜1.0%程度。」

とのこと。

それに従えば、すでに加熱スタート時点で、主菜として適正な塩分濃度以下になる「割り」は、ヒガシマルの場合 15:1:1より薄い場合、キッコーマンの場合 10:1:1より薄い場合となります。

当然ながら加熱して水分が蒸発していけば、スタート時点より割りは濃くなりますから、おかずの「適正な塩分濃度」は、結構厳しいハードルのようです。

濃度を半分にした すっきりした出汁を使うと

ちなみに、いわゆる名店で使われるような濃い出汁ではなく、濃度が半分ぐらいのすっきりした出汁(普段遣いの出汁?)を取ると以下のような表になります。

| 出汁:しょうゆ:みりん | 塩分濃度(ヒガシマル) | 塩分濃度(キッコーマン) |

| 5:1:1 | 2.62% | 2.17% |

| 6:1:1 | 2.32% | 1.93% |

| 7:1:1 | 2.09% | 1.74% |

| 8:1:1 | 1.90% | 1.58% |

| 10:1:1 | 1.62% | 1.35% |

| 12:1:1 | 1.41% | 1.18% |

| 15:1:1 | 1.19% | 1.00% |

| 18:1:1 | 1.04% | 0.88% |

| 20:1:1 | 0.96% | 0.81% |

| 25:1:1 | 0.81% | 0.69% |

| 30:1:1 | 0.71% | 0.60% |

キッコーマンが10:1:1より薄い場合に主菜の適正塩分濃度の範囲に入ることは濃い出汁の場合と同様ですが、ヒガシマルも12:1:1より薄い場合に主菜の適正塩分濃度の範囲に入ってきます。そしてキッコーマンの場合、15:1:1で「汁物」の適正レンジに、20:1:1でギリギリ「箸休めのような副菜」の適正レンジに入るか入らないか?というところ。

「名店の割り」と「家庭の割り」は違う?

でも、この表を見比べて、ようやく長年のもやもやが解消しました。この「和食の割り」シリーズの冒頭で紹介させていただいた、

名店「分とく山」の野崎洋光元料理長 の名著「美味しい方程式」では、8:1:1の割りの使用法として「めんつゆ」があげられているのですが、すっきりした出汁とキッコーマンしぼりたて生しょうゆ薄口で作ると、なぜか味が薄い気がして、もっと濃い割りで「そうめんつゆ」を作っていました。しかし塩分濃度で比較すると、ヒガシマルと濃い出汁で作る8:1:1はキッコーマンとすっきりした出汁で作る6:1:1と塩分濃度がほぼ等価。実際Reproレシピ上もそうなっていますし…

なのでここで、

名店の割り=ヒガシマルと濃い出汁で作る割り

家庭の割り=キッコーマンとすっきりした出汁で作る割り

と命名して、塩分濃度の近似値で対比表を作ってみました。

| 名店の割り | 家庭の割り |

| 5:1:1 | 3.5:1:1 |

| 6:1:1 | 4:1:1 |

| 7:1:1 | 5:1:1 |

| 8:1:1 | 6:1:1 |

| 10:1:1 | 7:1:1 |

| 12:1:1 | 8:1:1 |

| 15:1:1 | 10:1:1 |

| 18:1:1 | 12:1:1 |

| 20:1:1 | 15:1:1 |

| 30:1:1 | 18:1:1 |

| 32:1:1 | 20:1:1 |

| 40:1:1 | 25:1:1 |

| 44:1:1 | 30:1:1 |

当然ながら、この対比表は「塩分」だけを基準にしているので、割りが薄くなればなるほど、塩以外の出汁やしょうゆやみりんの風味も減っていきます。なので「調理する出汁としょうゆの種類によって割りを置き換えてください」と単純化できませんが、ご参考までに。

「レシピの共有化」って本当に難しいですね。本当に正確に再現しようとすると、単に分量や作り方だけでなく、調味料の個別商品銘柄も重要になってくるのですから。

まあそこまで突き詰めることもないのですが、こんなことも頭の片隅に置いていただいて、検証にお付き合いください。

【天つゆ】5:1:1 → 4:1:1

のっけから変則的なレシピが出てきました。ちなみにReproレシピの天つゆの材料は以下の分量です。

- 水 1.0L

- かつお節 15g

- 濃口しょうゆ 200ml

- みりん 200ml

作り方は、

(1)水1.0リットルを85℃に加熱し、15gのかつお節を1分間抽出します

(2)出汁を漉して、濃口しょうゆとみりんを入れてひと煮立ちさせアルコール分を飛ばしたら完成。

元々の分量は5:1:1ですが、かつお節に吸収されたり、ひと煮立ちさせる過程で減る水分量について、レシピ上では「だし約0.8Lの仕上がり量を想定」と書かれているので検証せずともほぼ分かりますかね。

材料リスト上の割り = 5:1:1

だしの仕上がりでの割り = 4:1:1

ということです。ただ塩分濃度で考えると、これまでと異なる点が。

(1)出汁に昆布を使っておらず、かつお節のみ。

(2)水1.0リットルに対しかつお節15gとReproレシピ「基本の合わせだし」とは異なる分量で出汁を取っている。

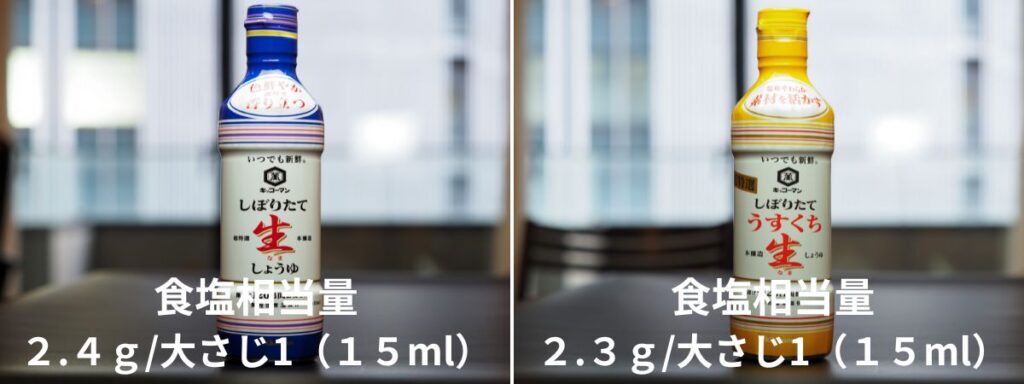

(3)薄口しょうゆではなく、キッコーマンしぼりたて生しょうゆの濃口を使っている

ちなみに、このキッコーマンしぼりたて生しょうゆの濃口は、なんと薄口より微妙に食塩相当量が多い、大さじ1(15ml)あたり2.4gです。

この後の計算は、ちょっとめんどくさいので割愛して結論だけ。

ひと煮立ちさせる前の塩分濃度はレシピ上の「だしの仕上がり量が約0.8L」の記述が正しいとすれば、

32.4g ÷ 1280g ✕ 100 = 2.53%

「家庭の割り」だと4:1:1より微妙に塩分の多い3.9:1:1

「名店の割り」だと最も近いのは6:1:1と同じぐらい。これを「ひと煮立ちさせてアルコール分を飛ばす」と…

と、簡単に言ってはみたものの、それって本当はどれくらい沸騰させるの?

この問題も考え始めるとキリがないので、「1分間軽く沸騰させる」と割り切ります。(ちなみに1分程度沸騰させても水溶液中のアルコール分をすべて蒸発させることはできませんが…)

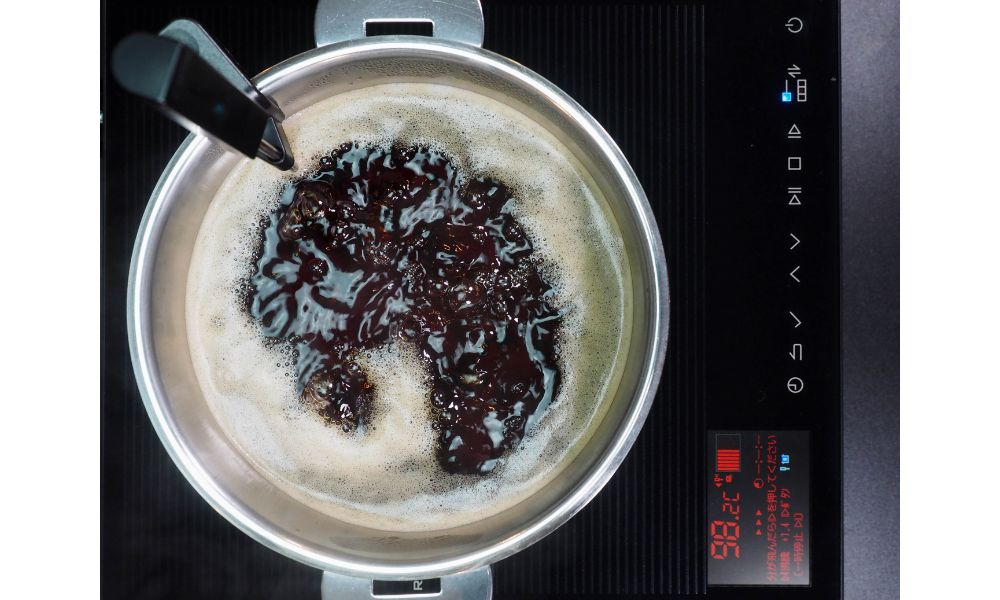

Reproレシピでは、直径18cmの鍋を使っているので、同じ鍋で、

塩32g + 水1248g = 1280g

の塩水、つまり「疑似天つゆ」を1分間沸騰させました。レシピ通り鍋のふたは開けた状態です。

その結果、蒸発した水分量は、

1280g → 1249g(マイナス31g)

なので、塩分濃度は、32.4g ÷ 1249g ✕ 100 = 2.59%

なので鍋のふたを開けたまま、軽くひと煮立ちさせただけなら、

2.53% → 2.59%

と0.06%上昇するだけでした。きっちり数分間煮立てるならともかく、軽く1分間沸騰させるだけなら、そこまで気になる塩分濃度の上昇はありませんね。(本当はアルコールと水の共沸効果があるので、たぶんほんの少しこれより蒸発量は多くなるはずですが)

【さといものそぼろあんかけ】15:1:1 → 8:1:1

次は、一定時間煮込む必要がある、典型的な煮物の例として「さといものそぼろあんかけ」を。Reproレシピでは、この煮物の煮汁の分量は、

- 昆布とかつお節の合わせ出汁 300ml

- 薄口しょうゆ 20ml

- みりん 10ml

- グラニュー糖 6g

となっています。前々回のコラム記事的に言えば「代理コード方式」でみりんのおよそ半量をグラニュー糖に置き換えて、15:1:1→15:1:0.5:0.5(正確には0.3ぐらい)の割りになっています。

工程の概要は、鶏むねひき肉をフライパンで炒めたあと、この煮汁の中にさといもと炒めたひき肉を入れ、

(1)ひと煮立ちさせる

(2)鍋のふたをせず、ひと煮立ちさせてみりんのアルコール分を飛ばす

(3)鍋のふたをずらしてかけ、20分間(さといもに火が通るまで)98℃で煮る

(4)水溶き片栗粉を入れて再加熱しとろみを付ける

ということになっています。

この煮汁に含まれる塩分重量は、

合わせ出汁 家庭の割りの場合=0.45g 名店の割りの場合=0.9g

薄口しょうゆ 家庭の割りの場合=3.1g 名店の割りの場合=3.7g

なので、合計は、家庭の割りの場合=3.55g 名店の割りの場合=4.6g。一方総重量は、

出汁 300g

薄口しょうゆ 24g

みりん 12g

グラニュー糖 6g

で、合計342gとなります。

これを計算してみると塩分濃度は、

家庭の割りの場合 1.03%

名店の割りの場合 1.35%

になります。

この実験では具材を入れず、出汁を水に変えてレシピ同量の薄口しょうゆ(キッコーマンしぼりたて生しょうゆ)・みりん・グラニュー糖を加え、

(1)鍋のふたをせず常温からひと煮立ち(沸騰1分間)させる

(2)鍋のふたをずらしてかけ、20分間98℃で加熱する

(3)鍋のふたをせず、とろみ付けの作業時間を3分間と仮定して、さらに98℃で加熱する

つまり単純化して言うと、直径16cmの鍋で、

(1)ふたをせずに沸騰1分間

(2)ふたをずらしてかけ、98℃で20分間

(3)ふたをせず98℃で3分間

のように加熱すると、どれくらい水分が蒸発して塩分濃度が上昇するのか?という実験です。

結果から言うと総重量は、

342g → 219g

に減少しています。つまりたかだか30分弱加熱するだけで123gも減っています。これを計算すると塩分濃度は、

家庭の割りの場合 1.03% → 1.62%

名店の割りの場合 1.35% → 2.10%

となり、割りに置き換えると、

15:1:1 → 8:1:1

に煮詰まっているということです。実際に作る時は落としぶたをして、かなり保温に気を使って静かに炊いていますが、今回はそんな配慮もしていませんし、具材も入っていないので完全に正確だとは言えませんが、できる限り静かに炊いても、せいぜい10:1:1ってところでしょうか…(元のレシピでは水溶き片栗粉を加えてとろみ付けするので、その分も塩分濃度が薄まるはずですし)

改めて蒸発量を測ってみると、煮物の仕上がりの「割り」はけっこうな濃度に煮詰まるんですね。

【おでんパーティー】25:1:1 → 19:1:1

最後はおでんで実験。

おでんは「仕上がり」の塩分濃度ではなく、例えば25:1:1の割りに仕上がったおでんで1時間ぐらいおでんパーティーをしたら、最後はどのぐらい煮詰まっているかを実験してみました。

こんな感じで直径20cmの鍋に、おでんのつゆ1.5リットルを入れ、Reproにかけて一定の温度をキープします。コンビニなどで見かける「おでん保温器」は、たいてい80〜82℃ぐらいに温度設定されているので、80℃で保温した場合どのくらい煮詰まるのか実験しました。

おでんパーティーですから、当然鍋のふたは開けっ放しです。ちなみに25:1:1のおでんのつゆの塩分濃度は、

家庭の割りの場合 0.69%

名店の割りの場合 0.94%

です。

1.5リットルの水を80℃で1時間保温した場合、水分の蒸発量は280ml、つまり水分の総量は1.22リットルに減少しました。この時の塩分濃度は、

家庭の割りの場合 0.85%

名店の割りの場合 1.16%

に煮詰まっています。

これを「割り」で表現すると、

家庭の割りの場合 25:1:1 → 19:1:1

名店の割りの場合 25:1:1 → 18:1:1

になります。

家庭の割りの場合は、塩分濃度=1%以下なので、パーティー最後に余ったおでんつゆを「これ美味しいね」とか言って、「汁物として飲んでしまっても」という範囲内には入っていますが、名店の割りの場合はすでに1%を超えてしまっているので、せめて「雑炊にしようか?」というレンジでしょうか…

【結 論1】外食は味が濃いって本当?

たまに外で食事をすると、ご家庭の味より濃いなあ、と感じる方もいらっしゃるのでは?

アルコールが飲める店だと、美味しく飲むために意図的に味付けを濃くしているという事もありますが、今回の実験のとおり、そもそも「同じ割り」でも濃い出汁と通常の塩分濃度の薄口しょうゆを使うお店では、さっぱりした薄めの出汁と家庭用の薄口しょうゆを使った場合より、塩分濃度はかなり高くなります。

万が一、「お店の味の方が家より味が薄いなあ」と感じる方がいらっしゃるなら要注意です。ご家庭での味付けについて塩分摂取量の観点から見直すことをお勧めします。

【結 論2】コトコト煮込む煮物の「割り」は薄めに

前述の「主菜の塩分濃度は1%〜1.5%が適量」というのが正しいとすれば、少なくとも30分前後は煮込むような煮物を作る時は、加熱スタート時点での割りが、

家庭の割りの場合 15:1:1以下、理想的には18:1:1より薄くする

名店の割りの場合 18:1:1以下、理想的には20:1:1より薄くする

ということになります。

仕上がりの「煮汁の量」は成り行きだったけど

今回の実験では、仕上がりの塩分濃度は気にしていましたが、仕上がりの煮汁の量は成り行き任せでした。煮物は煮汁の量はもとより、まずは具材に良い具合に火が通ることが大切ですが、中には仕上がりの分量をきっちり確保することが重要になる料理もあります。

例えば、ラーメンのスープ、うどんやそばのつゆなど…

ラーメン屋さんやうどん屋さん、蕎麦屋さんなど専門店は、出汁を別にたくさん取って、返しと合わせていくでしょうが、うどんを例に取れば、専門店ではない料理屋さんや一般家庭では、「うどん用出汁」を常備しているわけではないでしょう。

だし取りから調味料を合わせ、うどんつゆを完成させるまでが「一連の調理工程」になっているかと。(料理屋さんでは、他の料理に使う出汁を流用するというのもありますが)

少なくとも一般の家庭ではたいてい「お昼はうどんにしようか?」からのスタートです。うどんつゆ=1杯300mlとすると、2人分できっちり600mlの仕上がり量確保が必須です。

こんな場合、普通はうどんつゆを先に作って保温させながら、うどんを茹でてトッピングの具材を…となるはず。つまり作る人の手際の良さにもよりますが、出来立てのうどんつゆは、少なからず「保温される時間がある」(=水分が蒸発する時間がある)ということ。

ということで、次回は「関西風うどん」を題材に、「出汁取り→うどんつゆ作り→うどん完成」までの工程を一気にこなした場合に、どうすれば「仕上がりの割り」と「仕上がりのうどんつゆの分量」を想定通りに確保できるのか?を実験してみたいと思います。それは普段遣いの便利なレシピ作りであるとともに、すでに「蒸発の科学」の入口に立っているような予感も…

【補 足】

「仕上がりのつゆが足りなくなったら、出汁を足してやればいいじゃないか!」って?

それ自分もよくやる手なんですが、よくよく考えたらNGです。たしかにそれで分量を確保できるんですが、出汁にも塩分は入っているので含有塩分量は逆に増えてしまいます。

「つゆ(煮汁)を増やすなら水」が正解だと、今回気づきました。