目次

今回の実験の目的

前回のコラム記事では、調理スタート時に決めた「割り」が加熱調理後の仕上がりでどんな塩分濃度に煮詰まっているかを検証しました。

そして、その最後でラーメンのスープや、そば・うどんつゆなど、仕上がりの塩分濃度への配慮だけでなく、ある一定の「分量」も確保しなければいけない料理はどうすればよいのか?という話をさせていただきました。

そこで今回は、「関西風うどん」を題材に、

出汁を取る→調味料を入れてひと煮立ちさせる→保温する→その間にうどんを茹でたり、トッピングの具材を用意したりする

という一続きの工程をたどる時、実際にはどうなるのか?を検証します。

今回の検証に使うのはヤマキさんの「混合厚削り」、さば節とうるめいわし煮干をミックスした厚削りです。

特に大阪方面の方へ前置き

以前にたこ焼き実験の際に、オタフクソースのたこ焼き粉セットを使ったら、SNSで大阪方面の複数の方から、

「そもそもオタフクソースは広島の会社だろ!」(怒)

などと、こっぴどくお叱りを受けたので、前置きしておきます。

「関西風うどんなのにヤマキは愛媛の会社だろ!」

はい、ご指摘の通りです。ヤマキさんのホームページに「関西風うどん」というレシピがあり、検証するのに都合が良かったのでヤマキさんの製品を使わせていただきました。他意はありません。そもそも混合節は、宗田節が入った方が良いとか、かつお節が入った方が良いとかお好みも色々あると思うのでお気になさらず、お好きなメーカーの混合節をお使いください。

「関西風うどんと言いながら、昆布のだしを取らんのかい!」

はい、ご指摘ごもっともです。これもヤマキさんのホームページにあるレシピが昆布だしを取っていないのでそれに従いました。Reproであれば、混合節のだしを取る前に、昆布だしを抽出するステップを一つ追加すればよいだけなので、お好みに合わせて昆布だしもお取りください。

関西風うどんの味付け=割りと等価刺激

と、前置きもしたので、さっそく関西風うどんのレシピについて。

まずは、うどんつゆの味付け=割りについて見ていきましょう。

このレシピによれば、大まかな材料の分量は以下のとおりです。

- だし汁 600ml

- うす口しょうゆ 大さじ2

- 砂糖 大さじ1/2

- みりん 大さじ1/2

これは、「和食の割り」シリーズの初回で、音楽の和音になぞらえて「代理コード方式」と紹介した「調味料の代用」をした割りです。

うどんつゆの代表的な「割り」は、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 20:1:1

です。

しかしその割りのままでは、写真左のようにみりんの色でうどんつゆが真っ黒になります。そこでみりんの量を減らして砂糖で甘みを代用しています。

「代用するのは良いけど、そもそもの割りの比率が変わっているじゃないか。なんでみりんと砂糖が0.25:0.25って比率になるんだ?」

ごもっともな疑問です。割りには「代理コード方式」があるとは説明しましたが、どの調味料とどの調味料が、どんな比率で代用できるのか?についてはまだ説明していませんでした。

みりんの代用は1/3量の砂糖プラス清酒1

塩味と違って甘味はちょっと複雑です。

女子栄養大学出版部のこのページの説明が分かりやすいです。

みりんの糖分の約8割がブドウ糖(グルコース)です、科学的にはブドウ糖の「甘味度」は砂糖(ショ糖=スクロース)の約60%。この比率でみりんに含まれる糖分を計算すると、結果としては、みりんを代用するには約1/4量の砂糖だという答えに。逆に言えば砂糖をみりんで代用する場合は、4倍量のみりんを加えることになります。

しかし実際に味見してみると4倍量のみりんを加えると甘すぎるという結果に。

そこで出てくるのが「等価刺激」という概念です。

(科学的にはちょっと理屈に合わないとしても)人の舌で感じた時に、同等の刺激(甘いとかしょっぱいとか)になる量(比率)

つまり等価刺激は、最終的に官能試験(人が味見する)でしか検証できないのですが、この結果は、

みりんの甘さ=1/3量の砂糖

です。これを踏まえてもう一度「関西風うどん」の割りを見ていくと、

砂糖 大さじ1/2 = みりん 大さじ3/2

に換算されるので、元のみりんの分量である大さじ1/2と足して、大さじ4/2=大さじ2。薄口しょうゆと同じ分量なので、このレシピの割りは、

出汁:薄口しょうゆ:みりん = 20:1:1の正確な代用になっているということです。

ちなみに本当のみりんにはアルコール分も入っているので、より正確な代用をするためには清酒を入れる必要があります。より正確なみりんの代用比は以下の通りです。

みりん1 = 砂糖1/3+清酒1

しかし実際に、この両辺を味見すると、当然ながら味は違います。(どちらが料理にとって良いとか悪いとかは言い切れませんが)

まさに、ここが代理コード(和音)と似ているところ。曲(和声の進行)の中で、ある和音の代わりを他の和音が代理できるけれど、それは決して元の和音と同じ響きにはなりません。でもそれが良いのです。完全に同じ和音だと曲が単調になりますから。

しょうゆは食塩相当量で代用するしかない

そもそもしょうゆのあの風味を代用する基本的な調味料はありません。もちろん白だしとか、ナンプラーのような魚醤とかはありますが、砂糖・塩・みりん・酒のような基本的な調味料では、その旨味やコクを代用することはできないので、塩味だけにフォーカスして「塩」で代用するしかありません。

例えば薄口しょうゆは濃口しょうゆより食塩相当量が多いのに、濃口しょうゆより塩味が薄いと感じるといった官能試験の結果もあるので、しょうゆと塩の等価刺激はあるはずなのですが、寡聞にして正確な等価代用比を知りません。

インターネット上でも、ほとんどが単純な塩分量比で代用しています。

キッコーマンしぼりたて生しょうゆ薄口なら食塩相当量は大さじ1で2.3g、通常の薄口しょうゆなら2.8gです。この重量と同等なさらさらな塩(精製塩)の量を「割り」のために容量比で考えると、

薄口しょうゆ:塩 = 大さじ1:小さじ1/2弱〜小さじ1/3強

これは、そのまま塩の重量を測った方が正確ですね。(苦笑)

料理酒に代用品はありません

料理酒に至っては、その風味や機能を代用できるものは基本的にありません。料理酒の代用品をネットで検索すると、清酒とかワインとか焼酎とか…

それなんか話が違いますよね…

料理酒がなぜ代用できないのかについては、料理家の樋口直哉さんがYouTubeで詳しく説明しているので、こちらをごらんください。

関西風うどんの作り方

ようやく本題に入ります。今回は関西風うどんつゆ(2人前=600ml)を、だし取りから味付け、ひと煮立ちでアルコール分を飛ばし、保温するまで一気通貫(元が麻雀用語って古いですか?)で作りたいのですが、困ったことが…

元の水分量が分からない

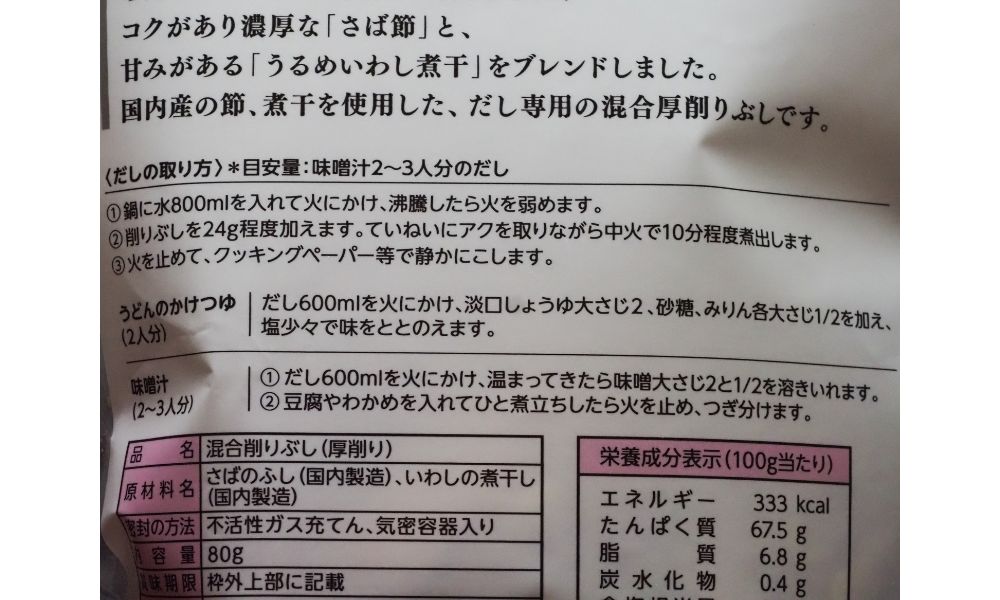

ヤマキさんの「関西風うどん」レシピのページでは、だし600ml取る時のだし取りの材料について、

- 混合厚削り 20g

- 水 650ml

と書かれているのですが、「混合厚削り」の包装の裏にはこう書かれています。

水800mlと削り節24gで、弱火で沸騰させ10分間アクを取りながら煮出して、だし600mlを取る旨の記載が。

だし600mlを取る時の元の水の量は、650mlと800mlのどっちなんですか?

関西風うどんのレシピに従ってやってみると…

悩んでもしょうがないので「関西風うどん(2人前)」のレシピが正しいんでしょう、と決め打ちしてやってみました。

水650mlを軽く沸騰させて、20gの混合厚削りを入れて10分間抽出し、漉して取れただしの重さを測ってみると…

そりゃ、ないぜ。なんと取れただしの量はわずか489g。600mlなんてそもそも取れないじゃないですか。最初の工程で111gも蒸発しています。

しょうがないので、水を足して600gに戻して、薄口しょうゆ・みりん・砂糖を加えると643g。ここからひと煮立ちさせてアルコール分を飛ばすと…

ひと煮立ちで30g弱の水分が蒸発し、うどんつゆとして残るのは615g ≒ 615ml。まあほぼぴったりな分量なのですが、

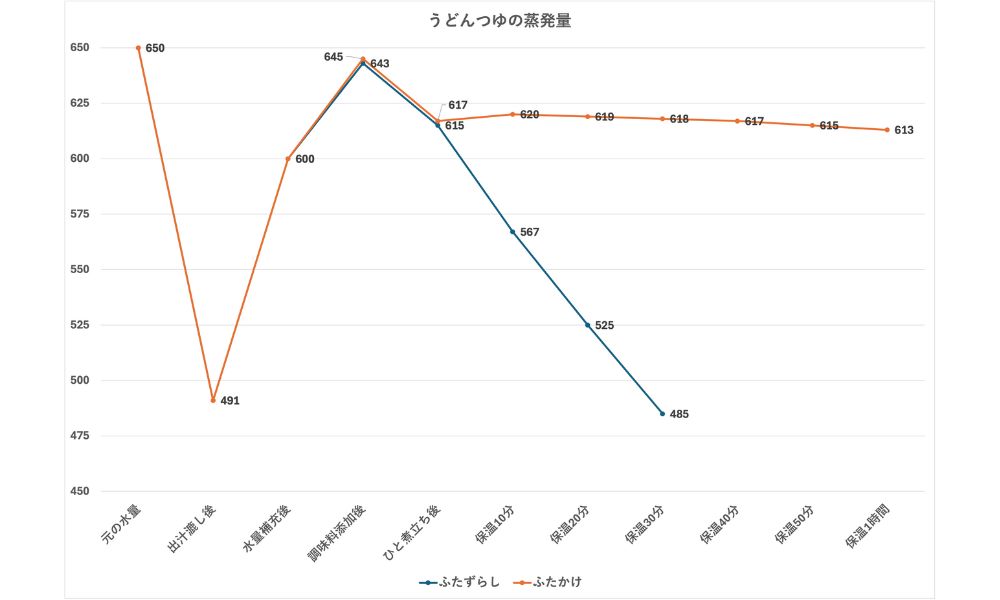

この後、うどんを茹でたり、具材の用意をしたりするために、外部センサーをセットしたまま、ふたをずらしてかけて90℃に保温していると、みるみるうどんつゆは減り始め…

10分後には567g、20分後には525g、30分後には485gと、毎分4.3gの勢いで蒸発していきます。

これはよろしくないので、保温のステップは温度コントロールを外部センサーから本体センサーへ変えて、鍋のふたをきっちり閉じた状態で90℃に保温を。

この方法で保温した時の蒸発量を示しているのがグラフ上の赤い線です。

これだとひと煮立ち後に617gだったうどんつゆが30分経っても613g。毎分の蒸発量は0.13gに抑えることができます。

そもそも、だし取り後の段階で、2人分のだしが取れず水を足しているので、ヤマキさんのレシピの水650mlはNGです。グラフを参考に「だし取り工程」で失われる水分量を推測しつつ、このあと何回かトライしてみました。

結論としては、だしがほぼ600g残るための元の水分量は、650gでも800gでもなく、760g(=760ml)でした。

ちなみに混合厚削りの袋の説明書きにあった分量(800ml)に近かったので、厚削りの分量も24gに増やしました。

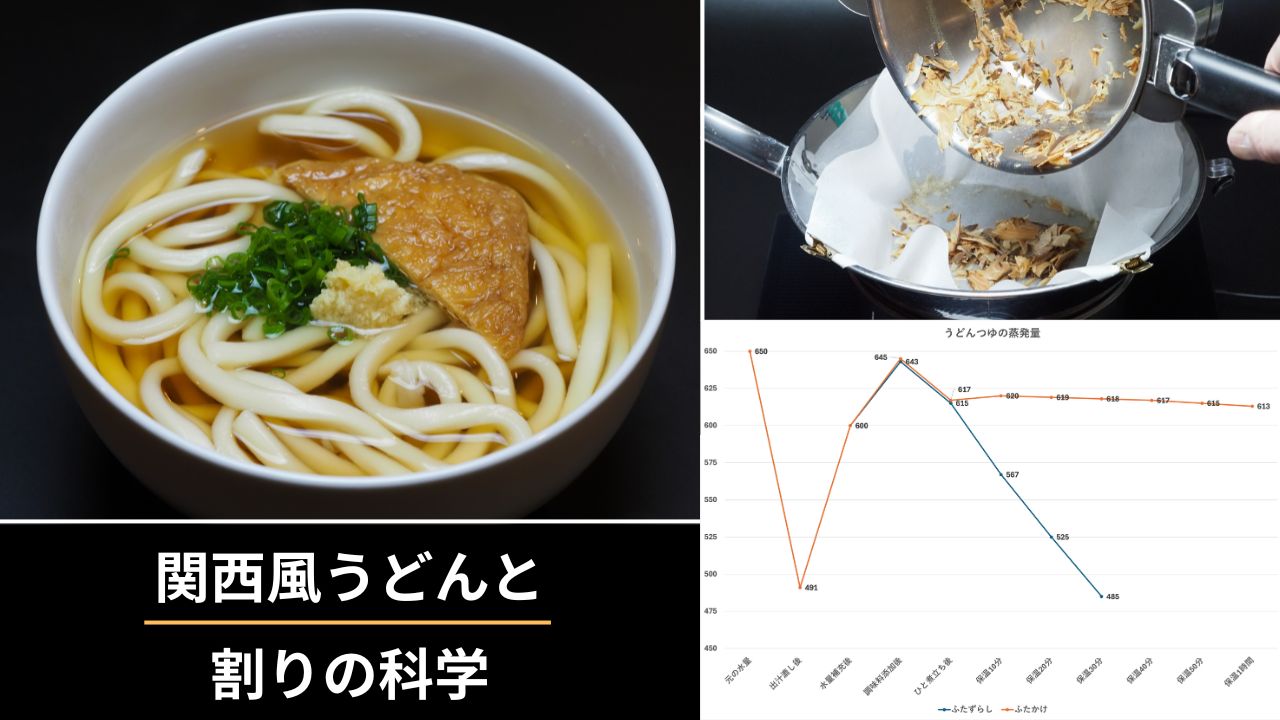

水を足したり、煮詰めたりせず、気持ちよく2人分ぴったりの量(割りとしてもぴったり)のうどんつゆが取れた関西風うどんは美味しいなあ〜

昆布だしを取ってなくても、それっぽい味がします。

Reproレシピにしましたので、Reproユーザーの方はご参考まで。

【結 論1】うどんつゆのだし取りは20%強の水分を失う

今回は直径16cmの鍋を使用しましたが、24gの混合厚削りを使って軽く沸騰させた水で10分間抽出すると、削り節に吸収される水分、だし漉しで失われる水分も含め、元の水量の約21%が失われます。あくまでも目安でしかありませんが、

取りたいだしの量 ÷ 0.79 = 元の水量

という式で逆算すると元の水量をどれくらいにすればよいか分かります。(次回詳しく説明しますが、水分蒸発量には色々な要素が絡んでいるので一概に言えません)

ちなみに今回の実験ではひと煮立ちさせてアルコール分を飛ばす工程で、28g(=元の水量の約5%)が失われています。これも塩分濃度を一定に保つための参考情報として。

【結 論2】90℃で保温すると10分毎に43mlの水分が蒸発する

作ったうどんつゆを90℃で保温した場合、外部センサーをセットして「ふたずらし」した状態では、10分で43g(=総量の7%)の水分が蒸発していきます。ふたを密閉して90℃をキープすると水分蒸発量は10分で1.3g(=総量の0.02%)に抑えることができました。当然ながらふたをせずに加熱しながら保温するなんて論外です。

それがうどんつゆであれ、スープであれ、吸い物であれ、多くの調理の現場では汁物は一定時間 保温することが工程・サービス上求められたりします。

加熱された水分は常に蒸発していくので、想定した(もしくは完成した)味付けをキープするためにも「保温の方法」は大切です。

最後に

今回の実験で得られた結論は、実はReproのように温度コントロールができるデバイスを使い、かつ料理する環境が似ていないと異なる結果になることもあり得ます。というのも「蒸発の科学」では、鍋の直径・加熱温度・室温・湿度、そして例えば換気扇の下なのか無風状態なのかなども関係してきます。

これまで4回にわたる「和食の割り」シリーズの最終回は、例えばラーメン屋さんやうどん屋さん、ホテルのモーニングバイキングのスープなどなど、寸胴鍋のような大きな鍋で液体を長時間保温した場合にどうなるか?も含めて保温と蒸発の科学について実験結果を踏まえ、検討したいと思います。